¿Se te avinagró una cerveza? No la tires: podés hacer vinagre

La contaminación acética aparece cuando las bacterias acéticas entran en contacto con la cerveza y, en presencia de oxígeno, comienzan a oxidar el etanol a ácido acético. Aparece aroma a vinagre, solvente o manzana madura, baja el alcohol y la cerveza queda intomable. Sin embargo bien manejada, una cerveza avinagrada puede transformarse en un vinagre de cerveza muy válido, y también rico. Entonces que tenemos que hacer para que el proceso termine con un buen vinagre y no con un producto a mitad de camino que no es una cosa ni la otra. Primero, intervenir con oxígeno. Las bacterias acéticas son aerobias estrictas, es decir lo necesitan sí o sí. Por lo tanto, si se mantienen los fermentadores cerrados o mal oxigenados no va a funcionar. Habrá acidez, pero sin control ni estabilidad. Para evitar esto, conviene pasar la cerveza a un recipiente amplio, cubierto con tela o gasa, aumentando la superficie de contacto con el aire. Segundo, la temperatura. El proceso es muy lento en frío. Trabajar entre 25 y 30 °C acelera la acetificación. Tercero, inocular. Aunque ya haya bacterias, agregar un 10–20 % de vinagre sin pasteurizar (con madre) o un starter activo mejora mucho el resultado, reduce los tiempos y evita aromas indeseados. Finalmente, no agitar demasiado ya que un exceso de oxigenación podría generar acetato de etilo (olor a pegamento). Permitir entonces que se dé un avance gradual, con aroma a acético y sin notas solventes. Si queres profundizar estos temas te sugiero las citas de acá abajo. Y más info en www.capacitacioneselmolino.com Referencias: – Gullo, M. & Giudici, P. (2008). Acetic acid bacteria in traditional vinegar production. International Journal of Food Microbiology. – Lynch, K. M. et al. (2019). Physiology of acetic acid bacteria. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

Sebastián Oddone

Dos métodos para producir vinagres

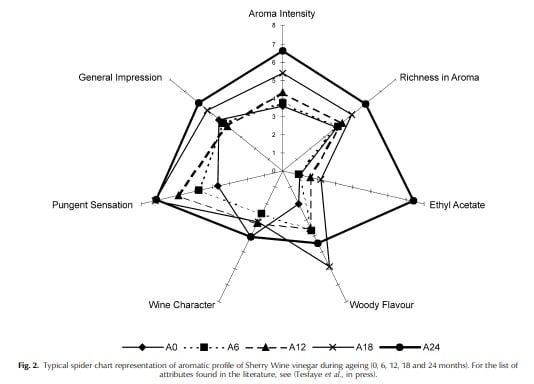

El método Orleans, o método superficial tradicional, se basa en la acción de bacterias acéticas que crecen formando una película en la superficie del líquido (madre del vinagre), en contacto directo con el oxígeno atmosférico. En este sistema se estima que el medio se mantiene en valores por debajo de 1–2 mg/L de O₂ disuelto, con una transferencia lenta pero continua desde el aire. Esta baja disponibilidad de oxígeno limita la velocidad de oxidación del etanol, pero favorece rutas metabólicas más equilibradas y la formación de ésteres y compuestos aromáticos secundarios. El resultado son vinagres más complejos, a costa de tiempos largos (semanas o meses) y menor rendimiento. En la fermentación sumergida, más utilizada a escala industrial, las bacterias acéticas trabajan completamente inmersas en el líquido con aireación forzada. En estos sistemas se busca mantener oxígeno disuelto elevado (5 a 8 mg/L). Esto permite acetificaciones muy rápidas, de horas a pocos días, con alto control del proceso. La contracara es un perfil sensorial más simple, ya que la oxidación acelerada reduce la acumulación de compuestos secundarios (ver imagen del post extraída del paper de referencia). Entonces, ¿es conveniente aplicar micro-oxigenación para la acetificación? La respuesta es sí, especialmente en escalas pequeñas o intermedias. Aportes controlados y continuos de oxígeno a muy bajo caudal permite trabajar con oxígeno disuelto intermedio, del orden de 1 a 3 mg/L, evitando tanto la limitación extrema del método Orleans como la sobre-oxidación típica de sistemas industriales. Este enfoque mejora la cinética respecto al método tradicional, mantiene mayor complejidad aromática y reduce riesgos como la oxidación excesiva o el estrés bacteriano. Referencia: Tesfaye, W., Morales, M. L., García-Parrilla, M. C. & Troncoso, A. M. (2002). Wine vinegar: Technology, authenticity and quality evaluation. Journal of the Science of Food and Agriculture.

Sebastián Oddone

Altura de cama, empaste y eficiencia: el equilibrio real en la maceración

En maceración cervecera o para whisky más grano no siempre es más rendimiento. La altura de cama, la relación de empaste y la carga total de malta interactúan entre sí y definen cuánto extracto realmente recuperamos… y qué tan estable es el proceso. En ensayos prácticos con distintas cargas de grano, se observa que al aumentar la masa total, podría crecer la altura de cama, pero la eficiencia global no siempre mejora de forma lineal, Y comienzan a aparecer fenómenos de mayor resistencia hidráulica, compactación de la cama y menor lavado efectivo. ¿Por qué ocurre esto? La cama de grano se comporta como un medio poroso. Al aumentar la altura de cama crece la pérdida de carga, disminuye la permeabilidad y se favorecen canalizaciones y zonas de sub-extracción. Alturas de trabajo para camas de grano cercanas a 30–40 cm y relaciones de empaste de 2.7 a 3.0 en muchos sistemas parecieran ser los valores óptimos. Las camas demasiado bajas podría complicar la eficiencia en la extracción y camas muy altas tendrían baja estabilidad de drenaje. Las relaciones de empaste muy bajas determinan mostos muy densos, compactos y poco rendidores, relaciones de empaste muy altas, dan lugar a mostos muy diluidos, también ineficientes. Por lo tanto habría que buscar el compromiso entre ambos. El óptimo es hidráulico y geométrico, además de enzimático. Este concepto aplica tanto a cerveza como a whisky, y es clave para diseñar recetas coherentes con el equipo, evitar pérdidas de extracto y escalar procesos sin complicaciones. Referencias: Briggs, D. E., Boulton, C. A., Brookes, P. A., Stevens, R. Brewing: Science and Practice. Woodhead Publishing, 2004. Kunze, W. Technology Brewing and Malting. VLB Berlin, última edición. Bamforth, C. W. Beer: Tap into the Art and Science of Brewing. Oxford University Press, 2009.

Sebastián Oddone

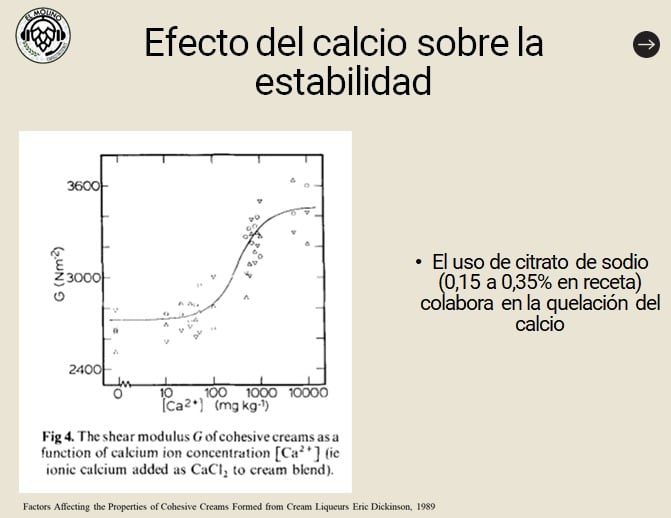

El calcio y su efecto en la estabilidad de los licores cremosos

El calcio (Ca²⁺) juega un rol estructural clave, que influye directamente en la estabilidad de los licores. Las proteínas lácteas, especialmente las caseínas, forman micelas cuya estructura depende fuertemente del equilibrio iónico del medio. El calcio actúa como un puente iónico entre grupos fosfato de las caseínas, y en dosis adecuadas refuerza las interacciones proteína-proteína aumentando la estabilidad de la emulsión. En el trabajo de Dickinson (1989) se mostró que, al aumentar significativamente la concentración de Ca²⁺, el módulo elástico (G’) de las cremas cohesivas se incrementa, lo que indica una mayor rigidez y cohesión de la red proteica (ver imagen del post). En condiciones de exceso, esta estructuración puede volverse heterogénea, favoreciendo fenómenos como floculación, gelificación localizada y, en etapas posteriores, separación de fases. Por eso, en las formulaciones, suele recurrirse al uso de agentes quelantes suaves, como el citrato de sodio (0,15–0,35 %). El citrato secuestra parcialmente el Ca²⁺ libre, permitiendo un equilibrio donde la red proteica es suficientemente cohesiva sin volverse frágil o inestable. En síntesis, el calcio no es un simple “mineral más” del sistema: es un regulador estructural. Controlarlo —no eliminarlo— es clave para diseñar licores cremosos estables, reproducibles y con buena textura a lo largo del tiempo. Referencia: Dickinson, E. (1989). Factors Affecting the Properties of Cohesive Creams Formed from Cream Liqueurs.

Sebastián Oddone

Cálculo simplificado del costo de energía en GIN

Muchos productores de GIN eligen calentamiento eléctrico por su simplicidad, control fino, seguridad y a veces menor inversión inicial. Pero hay un punto que suele subestimarse: el costo energético por corrida y su impacto directo en el costo por litro. Veámoslo con un ejemplo simple. Si tu alambique tiene dos resistencias de 15 kW (algo muy común en alambiques eléctricos medianos), la potencia total es 30 kW. Si una destilación completa (calentamiento + corrida) dura 6 horas, el consumo energético es: 30 kW × 6 h = 180 kWh Con un costo promedio actual de electricidad en Argentina del orden de $110–120* por kWh, esa sola corrida eléctrica puede costar alrededor de: $20.000–22.000 pesos por destilación Si de esa corrida se obtienen 100 L de gin final, solo la electricidad representa $200–220 por litro. Ahora te invito a que hagas tu propia cuenta, con tu factura de luz, tu escala de destilación, la potencia de tu calentador y tus tiempos de corridas. *(este dato lo podes encontrar en tu factura de luz, y puede variar en función de zonas, descuentos, subsidios, etc.)

Sebastián Oddone

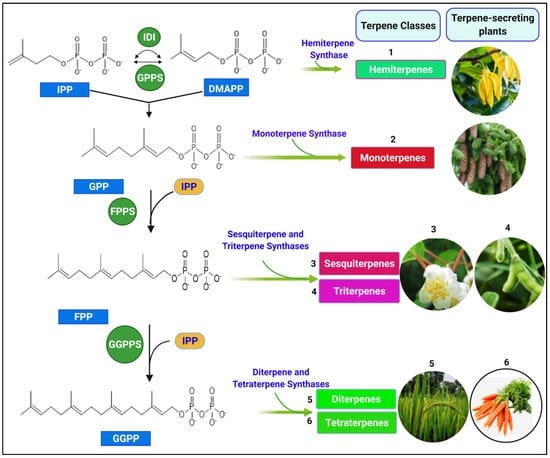

¿Sabés por qué las plantas (los botánicos) producen terpenos y terpenoides?

No es para que tu gin salga rico y aromático. Eso es apenas un efecto colateral. En la naturaleza, los terpenos cumplen funciones ecológicas vitales. Son herramientas químicas que las plantas usan para defenderse, comunicarse y sobrevivir. Monoterpenos, sesquiterpenos y otros terpenoides participan en una red de interacciones mucho más compleja de lo que solemos imaginar cuando disfrutamos de un gin tónic. Un ejemplo es el β-cariofileno, un sesquiterpeno presente en muchas plantas aromáticas y especiadas. Ecológicamente hablando, este compuesto cumple múltiples funciones: puede actuar como repelente o tóxico para insectos herbívoros, como inhibidor de hongos patógenos, y al mismo tiempo funcionar como señal química que atrae enemigos naturales de esos herbívoros. Es decir, la misma molécula puede defender a la planta de forma directa e indirecta, dependiendo del contexto y la concentración (Langenheim, 1994). Además, muchos terpenos funcionan como mensajeros volátiles. Cuando una planta es atacada, puede liberar terpenos al aire que activan respuestas defensivas en plantas vecinas o atraen depredadores del insecto que la está dañando (Holopainen & Gershenzon, 2010). Cuando destilamos un gin, lo que hacemos es extraer y concentrar fragmentos de esa química ecológica. Cada fracción aromática no es solo aroma: es el resultado de millones de años de evolución química. El gin es rico y aromático… pero antes fue defensa, señalización y ecología. – Langenheim, J. H. (1994). Higher plant terpenoids: a phytocentric overview of their ecological roles. Journal of Chemical Ecology. – Holopainen, J. K., & Gershenzon, J. (2010). Multiple stress factors and the emission of plant VOCs. Trends in Plant Science.

Sebastián Oddone

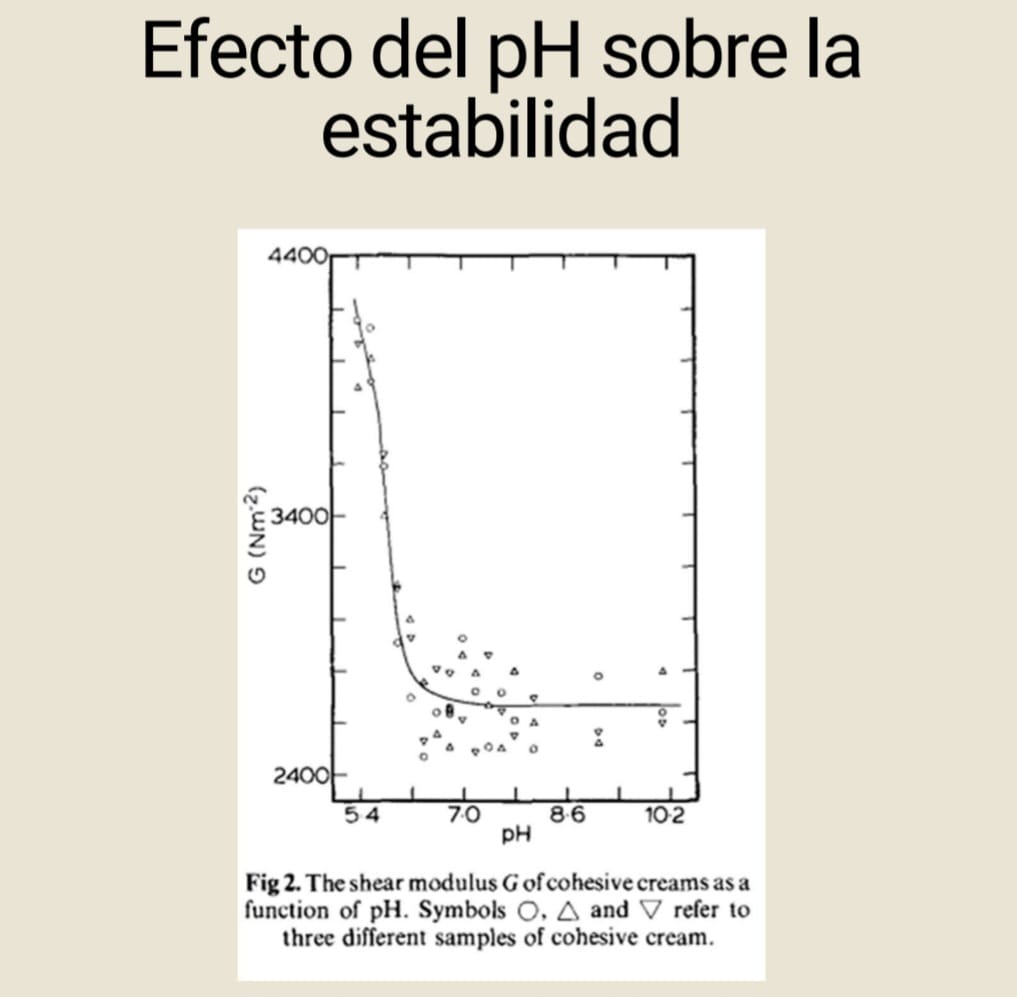

¿Cómo influye el pH en la estabilidad de un licor cremoso?

En los licores cremosos, la estabilidad no depende solo de la receta o del contenido graso: el pH es una de las variables más críticas. Pequeños cambios de pH pueden causar una separación rápida en fases. Estos licores son, esencialmente, emulsiones aceite-en-agua estabilizadas por proteínas lácteas (como las caseínas) que actúan como agentes emulsionantes. A pH cercano a neutro (6,5–7,0), las micelas de caseína mantienen una carga neta suficiente como para repelerse entre sí, formando una red que aporta cuerpo, viscosidad y estabilidad. El problema surge principalmente cuando el pH desciende por debajo de un valor crítico, típicamente en el rango pH 5,5–6,0. Al acercarse al punto isoeléctrico de las caseínas (aprox. 4,6), la carga superficial disminuye muchísimo. Esto reduce las fuerzas de repulsión y favorece la formación de coagulos proteicos, debilitando la estructura que mantiene dispersas las gotas de grasa. En el trabajo de Dickinson (citado abajo) se demostró que, al bajar el pH, el módulo elástico (G’) de las cremas cohesivas cae abruptamente, señal de una pérdida de la red estructural que aporta estabilidad mecánica. El sistema pasa de comportarse como una emulsión estructurada a uno mucho más frágil, susceptible a floculación, coalescencia y sinéresis. Osea, INESTABILIDAD. La foto del post, extraída del mismo paper, muestra este claro efecto. Por eso, el diseño de los licores cremosos requiere de controles varios como la acidez, el tipo de alcohol, sales y azúcares, entre otros, entendiendo que el pH no es un ajuste sensorial, sino una variable estructural clave. Más info en www.capacitacioneselmolino.com Referencia: Dickinson, E. (1989). Factors Affecting the Properties of Cohesive Creams Formed from Cream Liqueurs.

Sebastián Oddone

Desarrollo de recetas de vermut basadas en arquetipos

Te comparto un método simple (pero muy útil) para formular vermut sin perderse en mil botánicos: en vez de elegir ingredientes sueltos, pensamos la receta como una mezcla de arquetipos (familias funcionales). Básicamente reemplazamos la pregunta ¿qué hierbas pongo? por ¿qué proporción necesito de amargo, cítrico, herbal, especiado, etc. para que el conjunto quede equilibrado?. Trabajamos mucho con extractos hidro-alcohólicos individuales al 50% ABV, porque así se puede ajustar con precisión (aunque no sea lo más práctico a la hora de la producción en escala). Dividimos la formulación en 5 arquetipos: Amargos (ajenjo + otras raíces/cortezas/hierbas amargas), Cítricos (cáscaras), Hierbas no amargas y flores (el cuerpo herbal principal), Especias (en baja dosis, para estructura) y Finales/acentos, donde entran los mentolados/canfóricos (menta, peperina, eucalipto), los anisados (anís, hinojo), los afrutados/florales (hibiscus, sauco, frutas pasas), los picantes (jengibre, pimientas) y algunas “extras” (madera, resinas, etc.). Como base, una distribución que funciona muy bien es: 20% amargos, 20% cítricos, 40% hierbas no amargas, 5% especias y 15% finales. No es una ley rígida, pero sirve como base para arrancar equilibrado y después ajustar según el estilo. Para que sea reproducible, usamos una regla: en cada arquetipo se elije 1 botánico principal (el que manda) y 1–3 soportes, evitando que un ingrediente dominante predomine por completo. Si queres mayor información de como funciona, sumate a nuestro grupo gratuito de WhatsApp en este enlace: https://chat.whatsapp.com/D2shhQyPYxpBIY8BtD7WAd

Sebastián Oddone

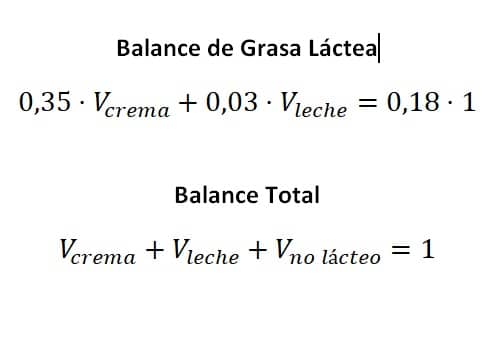

Formulación de Licor Crema (balance de grasa láctea)

Para formular un licor crema, primero te recomiendo comprender que un balance de grasa láctea es un promedio ponderado: la grasa final es la suma de lo que aporta cada ingrediente lácteo, dividido por el volumen final (alcohol y jarabe también cuentan porque diluyen). Las fórmulas y las cuentas se pueden ver en la foto del post. Ejemplo: se quiere preparar 1 L de licor con 18% grasa, y se estima una fase no láctea de 300 mL (alcohol + jarabe + extractos/agua). Entonces el volumen lácteo es 700 mL. Dentro de esos 700 mL se balancea la crema 35% y la leche 3%. Resultado del balance: Crema 35%: 497 mL, Leche entera 3%: 203 mL, Fase no láctea: 300 mL, Total: 1 L con 18% de grasa final. ¿Ese 30% no lácteo es razonable? Sí, como referencia tomemos el siguiente: en cremas irlandesas tipo Baileys (con rangos entre 15–17% ABV y dulces) suelen estar en rangos entre 30–40%. Si se trabaja con menos jarabe y menos alcohol, puede bajar a 20–30%; si se sube el ABV o dulzor, puede elevarse a 35–45%. La práctica sería siempre la misma: definir ABV, definir azúcar, y con lo que queda armar el balance de grasa láctea para lograr la grasa objetivo. Más información nos contactas en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Corte de Colas en el GIN

En el caso particular del gin, una estrategia eficaz consiste en aplicar lo que puede denominarse un “corte de seguridad” previo al trabajo fino de colas. Este primer corte se realiza de manera conservadora, aproximadamente cuando se ha destilado la mitad del volumen cargado en el alambique. Por ejemplo, si se introduce un litro de mezcla alcohol–agua, el corte de seguridad se efectuaría alrededor de los 500 mL destilados. En este punto, la probabilidad de arrastre de colas es muy baja, lo que permite resguardar el perfil aromático principal del destilado. A partir de allí, se recomienda avanzar con un análisis más fino de las fracciones tardías, trabajando con cortes pequeños, del orden del 2 al 3% del volumen inicial. Siguiendo el ejemplo anterior, esto implica recolectar fracciones de aproximadamente 20 a 30 mL. Cada una de estas fracciones debe mantenerse separada, diluirse con un volumen similar de agua y dejarse reposar hasta el día siguiente. Este procedimiento cumple una doble función. Por un lado, la dilución reduce el impacto del alcohol y facilita la percepción sensorial de los aromas. Por otro, el reposo permite la estabilización de la mezcla alcohol–agua, favoreciendo la formación de puentes de hidrógeno y disminuyendo el golpe alcohólico, lo que mejora notablemente la detección de notas indeseadas. Al día siguiente, la cata comparativa de estas fracciones permite identificar con mayor claridad el punto exacto en el que comienzan a aparecer las colas. Este método resulta especialmente valioso durante la etapa de diseño y desarrollo de una receta, cuando aún se está definiendo el perfil sensorial buscado. Una vez establecido el esquema óptimo de cortes, el proceso puede simplificarse en producciones posteriores, realizando el corte en un punto definido. Sin embargo, es fundamental que las decisiones sensoriales puedan correlacionarse con parámetros objetivos, como la graduación alcohólica instantánea y la temperatura de destilación en cada fracción. Esta correlación permite objetivizar el corte y reproducirlo con consistencia a lo largo del tiempo. Para mayor información te invito a contactar por cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

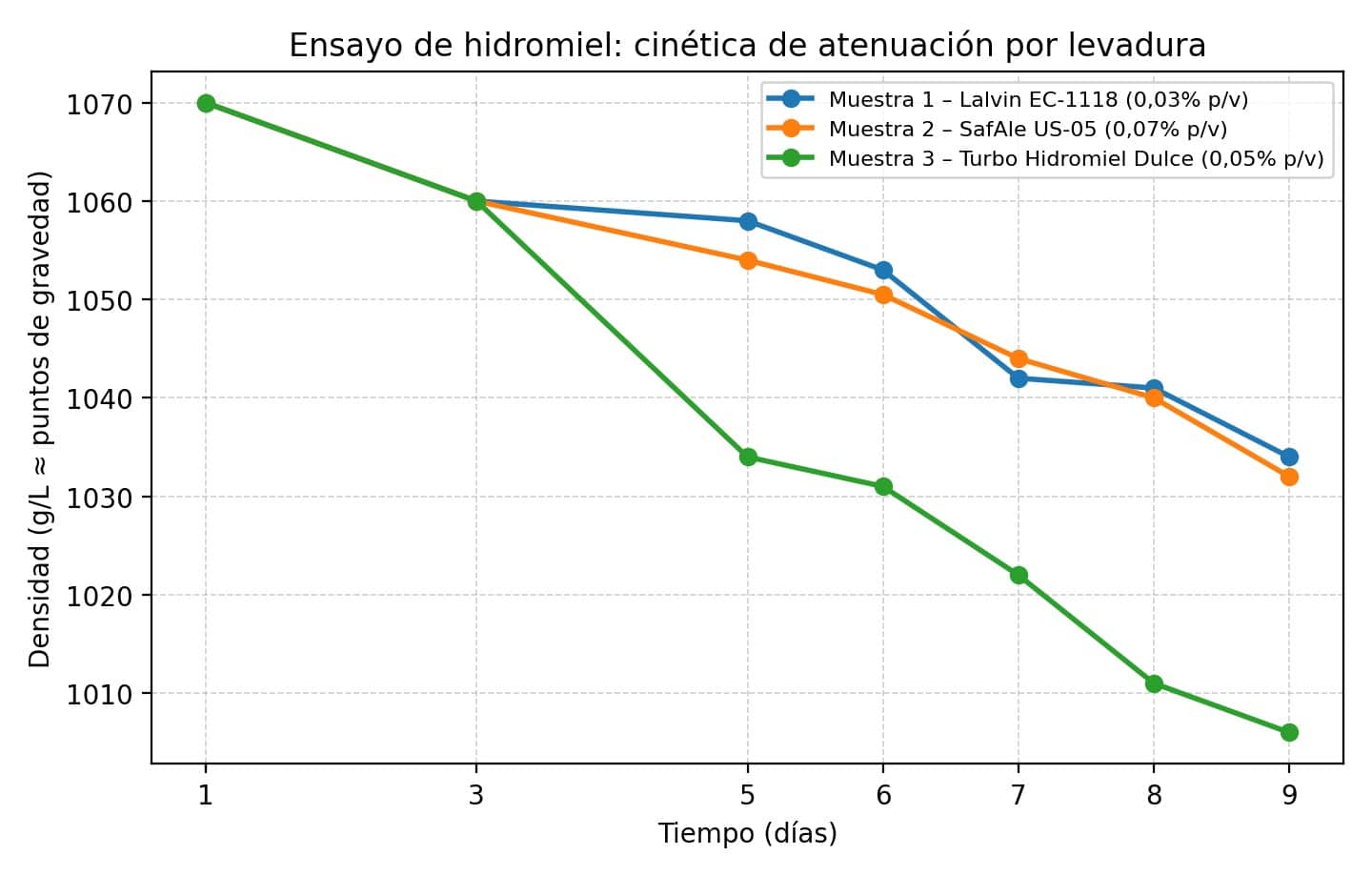

Fermentación de Hidromiel con diferentes levaduras

En un ensayo llevado a cabo en nuestro laboratorio de desarrollo, comparamos la performance fermentativa de tres levaduras sobre la misma matriz: mosto de miel en agua (sin pasteurizar), con agregado de nutriente nitrogenado y fermentación a temperatura ambiente. Las condiciones fueron: Muestra 1: (0,03% p/v Lalvin EC-1118), Muestra 2: (0,07% p/v SafAle US-05) y Muestra 3: (0,05% p/v Turbo Hidromiel Dulce). Partimos de una densidad inicial de 1070 en todos los casos. La diferencia más marcada aparece tanto en atenuación como en velocidad. Hasta el día 3 las tres curvas se comportaron parecido (cerca de 1060), pero a partir de ahí la Muestra 3 aceleró fuertemente: ya en día 5 llegó a 1034, y finalizó en 1006 al día 9, lo que sugiere una atenuación muy alta (unos 91% aparente si lo expresamos en puntos de gravedad). En cambio, EC-1118 y US-05 mostraron una cinética más lenta y un final bastante similar (1034 y 1032), con atenuaciones moderadas (cercanas a 51–54%). En pH también se ven matices: las tres acidifican rápido (de 6,47 a 4–3 en pocos días), con US-05 llegando al pH más bajo (2,93). En síntesis: Turbo fue más rápida y más profunda; EC-1118/US-05, en cambio más controladas y con mayor densidad final (más dulzor residual). Esta clara diferencia podría deberse al contenido de nutrientes que trae consigo la levadura tipo Turbo y que complementa la dosis adicionada extra. De manera que, extrapolando al uso de otras levaduras es determinante considerar y optimizar el manejo adecuado de dichos nutrientes a la hora de producir hidromiel, entendiendo que la miel se trata de un mosto difícil, con escaso nivel de nitrógeno y micronutrientes. Cualquier consulta sobre el tema u otros temas podes contactarnos en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Listado de Botánicos de Amargor

Te comparto acá un listado de botánicos amargos comúnmente utilizados en bebidas como vermuts, bitters, fernet y aperitivos y una descripción del tipo de amargor que aportan. El amargor no es una sensación única, puede variar en intensidad, persistencia, perfil gustativo (verde, terroso, especiado, herbal, metálico, seco, etc.) y hasta en su tiempo de aparición (inmediato o retardado). 1) Genciana:tipo de amargor: Limpio pero muy intenso y persistente, sin astringencia. Es uno de los botánicos más amargos conocidos. Base de muchos amaros y vermut tradicionales. 2. Corteza de quina: tipo de amargor: Cortante, seco, metálico. Persistencia alta.Uso tradicional en aguas tónicas y vermuts. 3. Cuassia / Quasia (Quassia amara). tipo de amargor: Extremadamente amargo, seco, sin aroma, muy persistente. Muy usada en bitters sin alcohol por su intensidad y neutralidad aromática. 4. Carqueja: tipo de amargor: Herbal, seco, levemente resinoso. Combina bien con boldo y ajenjo. 5. Ajenjo: tipo de amargor: Herbal, mentolado, seco, punzante.Presente en absenta, vermut y fernet. 6. Ruibarbo: tipo de amargor: Herbal, astringente, algo terroso.Aporta además estructura tánica y perfil a mostaza. 7. Lúpulo: tipo de amargor: Resinoso, seco, cítrico o floral según la variedad. 8. Diente de león: tipo de amargor: Vegetal, seco, ligeramente terroso. Empleado en bitters herbales. 9. Boldo: tipo de amargor: Herbal, alcanforado, algo persistente. 10. Cardo mariano: tipo de amargor: Verde, suave, algo resinoso. 11. Cáscara de naranja amarga: tipo de amargor: Cítrico, perfumado, final dulce. Amargor más amable, ideal para balancear. 12. Angélica: tipo de amargor leve, con notas especiadas y terrosas. Complementario. Referencias: para ampliar información sobre botánicos se sugiero el cuadernillo del siguiente enlace: https://capacitacioneselmolino.com/producto/cuadernillo-de-recetas-bitter-vermut-fernet-gin/

Sebastián Oddone

Botánicos uno x uno: Oxidación del Limón

La foto del post muestra dos extractos de limón, uno recién hecho y el otro con seis meses de antigüedad. En este último se percibe claramente una oxidación que da lugar a un color más rojizo y amarronado. Qué ocurre en términos químicos allí? A grandes rasgos, un extracto hidro-alcohólico (p. ej. 40–70 % Abv) de cáscara de limón contiene —además de agua y etanol— una fracción terpénica (aprox. 70 % d limoneno, γ terpineno, β pineno, etc.), polifenoles/flavonoides (hesperidina, eriocitrina, naringina), ácido ascórbico y trazas de minerales. Cada familia de compuestos sigue vías oxidativas características en presencia de oxígeno disuelto, luz, trazas metálicas o temperatura (S. Bharate, 2014). El d limoneno se oxida espontáneamente en presencia de O₂ formando hidroperóxidos, que a su vez generan 1,2 epóxidos, carveol y carvona. Estos productos son muy reactivos y responsables de notas resinosas o “plásticas” en el aroma. Además del mecanismo térmico, bajo luz UV γ terpineno sufre fotooxidación/aromatización a p cimeno, acelerando la pérdida de las notas cítricas frescas. Los flavanonas (hesperidina, eriocitrina) se oxidan (química o enzimáticamente) a o quinonas que luego se polimerizan, dando pigmentos pardo rojizos y turbidez. Si la extracción se hace con < 20 %Abv, la polifenol oxidasa (PPO) de la cáscara puede seguir activa durante minutos, iniciando el pardeamiento antes de inactivarse; con > 40 %Abv la PPO queda rápidamente desnaturalizada y el proceso pasa a ser puramente químico, dependiente de pH y O₂. Todos estos efectos pueden ser demostrados en la práctica si se hiciera el mismo experimento que hicimos y compartimos en la foto. Tanto en color como en términos sensoriales el extracto está totalmente degradado. Referencia: Sonali S. Bharate y Sandip B. Bharate, Non-enzymatic browning in citrus juice: chemical markers, their detection and ways to improve product quality, J Food Sci Technol. (2014). Más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Botánicos uno x uno: En qué se parecen el Regalíz, el Hinojo y el Anís

Quién no recuerda (si vivió en Argentina) al caramelo Media Hora… el que se hacía (o hace) con regalíz!! Sin embargo, su sabor es a anís!! El denominador común es el trans-anetol. Hay bases de datos de sabores como la que se cita al pié, que describen al trans-anetol con las notas de dulzor anisado que recuerda al regaliz. Sin embargo, la raíz de regalíz, si bien aporta dulzor, tiene un aroma bastante tenue, por este motivo a los caramelos orientados al regaliz (como el Media Hora) le añaden aceite esencial de anís (85% anetol) o hinojo (70% anetol) para intensificar la nota aromática anisada. El consumidor aprendió a identificar esa nota con el regaliz, aunque provenga del anís o del hinojo. Conclusión: en destilados, bitters o licores si queres dar una nota anisada podes utilizar el propio anís o bien hinojo como alternativa, y ambos te darían el recuerdo al regalíz. Referencia: https://www.thegoodscentscompany.com/odor/anise.html. Más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

La Raíz de Angélica como fijador de aromas

En destilados “fijar” un aroma no significa inmovilizarlo, sino disminuir la velocidad con la que los compuestos más volátiles se escapan de la bebida y, a la vez, darles un “ancla” olfativa de fondo. La raíz de Angélica archangelica cumple este papel en el gin por una combinación de factores fisicoquímicos y sensoriales: A nivel quimico aporta moléculas de baja presión de vapor, como las lactonas macrocíclicas, sesquiterpenos y cumarinas que tienen puntos de ebullición muy superiores a las del limoneno o el α-pineno típicos de los cítricos. De esta manera crean una fase aromática más densa, haciendo que las notas cítricas y herbales ligeras permanezcan más tiempo en la bebida. Por otra parte, algunos compuestos resinosos forman interacciones hidrofóbicas y se agrupan dentro de la mezcla etanol-agua. Los terpenos livianos se adsorben sobre esa micro-fase, reduciendo su difusión al headspace (me pasó hoy a la tarde con un destilado sólo de de enebro qué se desvaneció en menos de una hora servido en una copita abierta. También colabora con el efecti "loucha" ya que algunos de los compuestos presentes en la Angélica (algunos polisacáridos y resinas) tienen un efecto emulsionante favoreciendo la solubilidad de aceites esenciales, evitando por tanto la formación de turbidez. El gin queda estable y transparente incluso cuando se baja a 40 % v/v, manteniendo el bouquet. Finalmnete las cumarinás (angelicina, imperatorina) y lactonas aportan un perfil cálido, ligeramente amaderado y "musk-like".Sirve de “colchón” sobre el que descansan el enebro y los cítricos, generando sensación de profundidad. En resumen: la raíz de angélica actúa como fijador porque introduce compuestos de alto peso molecular y baja volatilidad que ejercen de “ancla” físico-química para los terpenos más ligeros, mientras aporta una base olfativa que redondea el perfil. De ahí que casi todos los London Dry clásicos incluyan entre 2 % y 5 % de angélica en su mezcla de botánicos. Referencia: Arctander, S. Perfume and Flavor Materials of Natural Origin (1960). Más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

¿Sirve el hibiscus como colorante en el GIN?

Hace un tiempo, en un pueblo de La Pampa (ARG), compré un gin que en su etiqueta proclamaba con entusiasmo la palabra “rosado”. Al servirlo, sin embargo, el líquido se mostró amarillento. El culpable estaba claro: hibiscus. Un ingrediente seductor, sí… pero inestable. Las flores de hibiscus son abundantes en antocianinas, pigmentos naturales que no solo tiñen de rojo intenso sino que también ofrecen beneficios funcionales. Sin embargo, su belleza es efímera. Diversos estudios han demostrado que las antocianinas son sensibles a las condiciones de almacenamiento: la temperatura, principalmente, determina su destino. Según Ndong et al. (2018), extractos de hibiscus almacenados a 45 °C durante tres meses perdieron más del 99 % de su contenido de antocianinas. En cambio, aquellos conservados a 4 °C mantuvieron casi toda su riqueza cromática. La degradación de estos pigmentos transforma el rojo en amarillo pálido. El producto pierde identidad, y con ella se debilita su aceptación en los paladares del consumidor. Claro, refrigerar botellas de gin durante su vida comercial no es opción viable. A bajas temperaturas, las antocianinas sobreviven; fuera de ellas, se desvanecen. Entonces cabe la pregunta: ¿sirve el hibiscus como colorante para el gin? Tal vez en entornos controlados o como experiencia efímera, pero no como solución estable. Lo bueno en este caso dura poco… Referencia: Moussa Ndong , Ndeye Seni Faye, Joseph Bassama and Mady Cissé, Stability of concentrated extracts of Hibiscus sabdarifa L. calyx during storage at different temperaturas, African Journal of Food Science, 2018. Más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Una técnica innovadora para el diseño estratégico de recetas de GIN

Es un enfoque que se presenta en el trabajo de investigación desarrollado por Javier Ramírez y su equipo en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia, 2024). El estudio propone una metodología sistematizada para incorporar botánicos en recetas de GIN, basada en indicadores de compatibilidad entre ellos. La metodología utiliza diversas tablas con información fundamental compartida por los autores, como: • Listados de los principales componentes volátiles presentes en cada botánico. • Matrices de compatibilidad entre pares de botánicos, que reflejan cuántos compuestos volátiles tienen en común. A partir de estos datos, se propone calcular un indicador que relaciona el total de componentes volátiles compartidos (sin duplicados) por los botánicos de una receta con la cantidad de botánicos utilizados. Este valor funciona como referencia para evaluar el equilibrio aromático de la fórmula. Aplicado a unas 30 marcas reconocidas de gin comercial, dicho indicador arroja un valor promedio cercano a 1,8, con una desviación estándar aproximada de 0,4. Esto permite utilizar los datos tabulados para definir estratégicamente qué botánico agregar a una receta, buscando mantener ese balance característico. Presentaremos un ejemplo de la metodología en breve en nuestro canal de YouTube “Capacitaciones El Molino”. Referencia: Ramírez, J., León, J. C., Amaya-Gómez, R., & Ratkovich, N. (2024). Assessing botanical compatibility in gin production: A mathematical model and network analysis approach. Food and Bioproducts Processing. Más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Por qué durante la maduración se reduce el picor del alcohol en el whisky

La maduración con el tiempo ayuda al destilado a tomar un carácter más suave en boca y produce una reducción del picor del alcohol. Pero, cómo se explican estos efectos desde la fisicoquímica. Un estudio bastante reciente realizado en Japón a través de sistemas de dispersión de luz y laser de helio y neón investigaron los fenómenos que se dan durante los procesos de añejamiento del whisky. En el estudio concluyeron que estos fenómenos se deben a la formación de estructuras tipo clusters dadas por puentes de hidrógeno entre las moléculas de etanol y agua. Específicamente detectaron la formación de dos tipos de clusters, de menor y mayor tamaño. Según sus resultados, los de menor tamaño serían cruciales para dar un carácter más sabroso al destilado y los de mayor tamaño serían los que contribuyen en reducir el picor o irritabilidad del alcohol. Referencia: Ken Morishima , Noriko Nakamura, Keisuke Matsui, Yoshikazu Tanaka, Hiroyasu Masunaga, Shoko Mori, Takashi Iwashita, Xiang li y Mitsuhiro Shibayama, Formation of Clusters in Whiskies During the Maturation Process, Journal of Food Science, 2019. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Efecto “louche” y temperatura

Algunos terpenos y el famoso trans-anetol del anís son responsables de lo que se conoce como efecto “louche” en los destilados, que le dan un aspecto blanquecino y turbio. Son clásicos la absenta, los aguardientes y el gin. Dicho efecto se da debido a la disolución de estos compuestos en alcohol. A su vez estos compuestos son insolubles en medio acuoso. Por lo tanto, en los destilados de alto contenido alcohólico no se perciben, pero cuando se añade agua de manera de estandarizar la graduación alcohólica se insolubilizan y se forma la micro-emulsión de color blanca. Por este motivo se suelen hacer cortes de cabeza durante la destilación para minimizar este efecto en el envase. La temperatura es otro de los factores que incide en el efecto louche. Un trabajo publicado por J. Bickel (2021) demostró la dependencia de tipo logística del efecto respecto a la concentración de alcohol de la absenta y la temperatura. Temperaturas más altas favorecen la disolución y se minimiza la turbidez. Se puede observar como debajo de 40 o 45°Abv ya comienza a formarse la turbidez (ver imagen del post). Referencia: Jessica E. Bickel, Anna Ellis, y Andrew Resnick, Examining the Temperature Dependence of Louche Formation in Absinthe, ACS Omega 2021. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Reducción de Metanol en Destilados

En mostos de frutas la concentración de metanol es muy superior a los mostos de cereales o de azúcar, debido a la presencia de pectinas en las primeras. La concentración de metanol dependerá de los tratamientos previos que se le realicen a las materias primas. Un trabajo publicado en Grecia por M. Gerogiannaki (2004) propuso un método para reducir la concentración de metanol en mostos de grapa. El método consiste en acidificar el mosto con ácido cítrico, lo cual retardaría la proliferación bacteriana durante la fermentación y de esa manera han logrado bajar hasta un 20% la concentración de metanol en el destilado final. Un trabajo posterior (S. Cortés 2011) reafirmó dichos efectos al comparar contenido de metanol en grapa italiana vs orujo español. Los autores confirmaron que el contenido de metanol en la grapa italiana fue muy inferior al contenido en el orujo (355 vs 600 gr/100 litros de alcohol absoluto). Dicha diferencia la atribuyen a la aplicación del pre-tratamiento con ácidos que se realiza en Italia, y que aún en aquel momento no se consideraba una práctica usual en España. Un review aún más reciente (P. Blumenthal, 2021) presenta una serie de técnicas que se pueden aplicar para reducir la concentración. Para el caso de la técnica de acidificación del mosto los autores refieren al trabajo de M. Gerogiannaki (2004), y recomiendan reemplazar el ácido cítrico por algún otro ácido inorgánico como el fosfórico o sulfúrico. El cítrico, al tratarse de un ácido orgánico, podría agotarse en el medio debido a su inclusión en vías metabólicas. Utilizando un ácido inorgánico la reducción del metanol podría ser cercana al 50%. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Destilar en presencia de levaduras

Este es un lindo debate que se da en los destilados. Cuando cargamos el boiler del alambique con el mosto fermentado, ¿sumamos o no los pozos de levadura?. En un trabajo que ya tiene varios años publicado por H. Soumalainen (1966) se pudo observar que la destilación en presencia de levaduras incrementó el nivel de esteres de etilo, de acuerdo a la hipótesis de que parte de los esteres de ácidos grasos quedan retenidos en las levaduras por afinidad con la membrana plasmática (doble capa lipídica). Otro trabajo un poco más reciente de L. García-Llobodanin (2007) concluyó que los compuestos considerados negativos para la calidad de los destilados (metanol, entre otros) disminuyeron o no modificaron sus concentraciones al destilarse en presencia de levaduras. Por otro lado, algunos de los compuestos considerados positivos (decanoato de etilo y etil-2-trans-4-cis-decadienoato) aumentaron sus concentraciones en presencia de levaduras, en todos los equipos analizados. Por lo tanto, han podido comprobar que la destilación en presencia de levaduras produce un producto de mejor calidad. En este mismo trabajo compararon ambas situaciones en tres tipos de destiladores, uno de vidrio, uno de cobre y uno de vidrio con cañitos de cobre agregados al boiler. Encontraron además que la mejor opción en cuanto a la calidad organoléptica de los destilados se dio en los alambiques de cobre, una evidencia más en favor al cobre como catalizador del sabor en las destilaciones. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Un GIN de calidad

Además de contar con un buen alcohol extra neutro, agua pura y llevar adelante un proceso de destilación controlado, garantizar una excelente calidad y frescura de los botánicos es indispensable para lograr un GIN destacado. Dos papers de hace varios años comparten datos interesantes. En primer lugar Simpson (1966) citando a su vez a otros autores proporciona info como esta: 1) Las bayas de enebro almacenadas durante un año pueden sufrir un 20% de pérdida de aceites y entre un 15 y un 30% de humedad. 2) Las semillas de coriandro pueden perder un 30% de su contenido total de aceites en un año cuando son almacenados en envases cerrados herméticamente. 3) Los aceites de los cítricos sufren oxidación auto-catalítica cuando son expuestos a la luz y la humedad. Previamente Wilkie (1937) muestra la correlación entre la pérdida de humedad y la pérdida de aceites en las bayas de enebro, dando una pérdida casi total de ambos durante el almacenamiento en condiciones no controladas luego de dos años (ver imagen del post) Más recientemente H. Odak (2018) estudió los cambios en la composición de los aceites de enebro sometidos a diferentes condiciones de atmósfera, temperatura y luz. Los cambios más significativos en el período de un año fueron la reducción del mirceno al 50%, y la oxidación del limoneno que pasó de 6.1 a 5.3%, con el consecuente incremento de su producto de oxidación, el alfa-terpineol. Seguramente nuestro colega Rodrigo Carbajal pueda brindarnos información complementaria para lograr un buen almacenamiento de los botánicos. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Pot Still vs Destilación en Columna

El método de destilación tuvo mayor influencia que la cepa de levadura en el carácter floral y afrutado de los aguardientes de kiwi. En comparación con los destilados producidos en un alambique de destilación simple (pot still), los destilados en columna rellena presentaron mayores cantidades de compuestos asociados con aromas favorables (florales y afrutados), como ésteres C6-C10 y monoterpenos, y a su vez menores cantidades de compuestos asociados con defectos organolépticos (ejemplo, flavor picante), determinados por el acetato de etilo y el acetato de metilo. Además, los destilados obtenidos con columna rellena fueron los preferidos por un panel de consumidores. Como dato adicional, en los procesos de destilación en columna también se lograron mayores recuperaciones de etanol. Esto se ha demostrado en el trabajo publicado por Y. Arrieta-Garay (2013). Allí se investigó el impacto del sistema de destilación y la cepa de levadura sobre el perfil químico y aromático de destilados de kiwi. Este tipo de investigaciones nos ayuda a tomar decisiones acerca de la elección de un alambique al momento de decidir una compra, y de cómo llevar adelante los procesos de destilación para lograr un determinado objetivo de producción. Referencia: Y. Arrieta-Garay y cols, Kiwi spirits with stronger floral and fruity characters were obtained with a packed column distillation system, 2013. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Aromas del GIN

Una de los mejores trabajos lejos de Tesis sobre el GIN que me tocó leer, el de Jan Hodel, 2021 con información sumamente rica y aprovechable. Entre tanta investigación realizada uno de sus ensayos se basó en destilaciones de GIN formulados artificialmente con terpenos estándar, entre los cuales se incluyeron monoterpenos (baja afinidad con el agua), monoterpenos de alcohol (mayor afinidad relativa con el agua) y sesquiterpenos (baja afinidad por el agua). Lo que se observa en la gráfica del post es una destilación atmosférica a diferentes tiempos. Como se puede ver claramente los monoterpenos de alcohol (linalol, terpinen-4-ol), aquellos que presentaban mayor afinidad con el agua comienzan a destilarse sobre el final del proceso, momento en el que la graduación alcohólica comienza a disminuir. En cambio los monoterpenos y sesquiterpenos se destilan principalmente al inicio. En la misma Tesis también se compararon estas destilaciones pero en destiladores de columna empacada y con reflujo. Cuando el reflujo es alto, la destilación de los monoterpenos de alcohol es insignificante. Esto es importante a la hora de definir un diseño de alambique para una determinada receta. No es lo mismo utilizar un pot still de destilación simple que un destilador con columna rellena o de platos con reflujo. Referencia: Jan Hodel, Flavour extraction during gin production using different distillation methods, 2021. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Alternativa de aprovechamiento del descarte de botánicos del GIN

El uso de botánicos en la producción de GIN oscila entre 10 y 40 gramos/litro, con un desperdicio en promedio entre 20 y 25 gramos por litro de gin producido. El destino habitual del descarte en muchas destilerías consiste en utilizarlo en compost. Sin embargo, las tendencias actuales en iniciativas de sustentabilidad, así como una mayor concientización sobre la gestión de subproductos, plantean la necesidad de explorar más usos de valor agregado para los desechos. Un trabajo de investigación muy reciente publicado por E. Umego, 2024, propone darle valor al descarte a través de su contenido de polifenoles residual, teniendo en cuenta su uso potencial como antioxidante natural. Considerando además que la extracción que ocurre durante la producción de gin no es exhaustiva. Para ello estudiaron diferentes condiciones de extracción utilizando el método de superficies de respuesta de manera de lograr optimizar las variables. Encontraron que las mejores condiciones para la extracción delos polifenoles se dan utilizando una temperatura de 65°C, una solución de etanol-agua al 50% y una relación de 40ml de solución por cada gramo de botánicos. Si bien no analizaron el contenido individual de los distintos polifenoles, el trabajo es interesante porque ofrece nuevo un uso potencial del descarte. Referencia: E. Umego y C. Barry-Ryan, Optimisation of polyphenol extraction for the valorisation of spent gin botanicals, Food Science and Technology, 2024. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Métodos alternativos de maduración

Tal como se comenta en un trabajo publicado por R. Madrera (2013), el envejecimiento de destilados en barricas de roble es un paso decisivo en el desarrollo de bebidas espirituosas de calidad. Durante el envejecimiento, se producen numerosos cambios que involucran a las sustancias presentes en el New Make Spirit y en la madera, modificando el color, el aroma y el sabor del destilado. Estos cambios están relacionados con varios procesos: evaporación de volátiles a través de la barrica, incorporación de sustancias extraídas o derivadas de la madera, reacciones de los compuestos presentes en los destilados frescos, absorción de compuestos en la propia madera y reacciones de los compuestos derivados de la madera con los componentes crudos del destilado. El proceso de envejecimiento se lleva a cabo lentamente durante varias décadas, particularmente en el caso de las bebidas espirituosas de mayor calidad. Esto implica sin duda un incremento en los costos de los productos. Para acelerar los cambios que se producen en la barrica, se han propuesto sistemas alternativos que consisten básicamente en un envejecimiento rápido mediante la adición de fragmentos o extractos de roble a las bebidas contenidas en tanques inertes, por ejemplo de acero inoxidable. En cuanto al brandy, se ha observado que al utilizar extractos o chips de roble, la presencia de los componentes procedentes de la madera es muy abundante e incluso superior a la de los destilados madurados en barricas, en particular la presencia de algunos compuestos fenólicos. Sin embargo, esta evolución podría considerarse incompleta, ya que el oxígeno incorporado a través de las duelas desempeña un papel importante desde el punto de vista químico y sensorial debido a los largos periodos de maduración requeridos. En trabajo citado aplicó sobre destilados de sidra la técnica de microoxigenación. Consiste en la adición controlada de pequeñas cantidades de oxígeno, que junto con el aporte de madera de roble en diferentes formatos, permite reproducir en cierta medida los cambios que se producen durante el añejamiento en las barricas. El resultado de la investigación mostró que el tratamiento con microoxigenación aceleró los cambios que se producen en los calvados en comparación con la crianza tradicional en barrica. Destacándose, por su posible impacto en el producto final, el mayor grado de oxidación en los destilados microoxigenados, lo que favorece el contenido de derivados benzoicos y acetaldehído total. Referencia: Roberto Rodríguez Madrera, y colaboradores, Comparative study of two aging systems for cider brandy making. Changes in chemical composition, 2013. PD: más información en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Congéneres en los Destilados (parte 2)

El 24 de mayo pasado publicamos un post haciendo referencia a los congéneres en los destilados, apuntando a las diferencias (en cantidad) entre los diferentes tipos de espirituosos, aquel trabajo publicado por Kris Arvid Berglund, Artisan Distilling, 2004. Aquí ampliamos la información y nos basamos en un trabajo publicado por Damir Stanzer y colaboradores, Alcoholic Fermentation as a Source of Congeners in Fruit Spirits, 2023. Los autores presentan un gráfico (ver imagen del post) con las proporciones relativas de los distintos grupos funcionales, y aseguran que los alcoholes superiores (o alcoholes fusel) son los de mayor incidencia en general en todos los destilados (excepto pocos casos donde ganan los ésteres). Queda afuera de este análisis el GIN en el que los terpenos protagonizan. Cada grupo de compuestos tiene su característica que los distingue. Los alcoholes superiores en pequeñas cantidades suelen aportar de manera positiva en los destilados, pero en grandes cantidades dan lugar a perfiles no deseados, tipos solvente, punzantes. Por ejemplo, se ha reportado que concentraciones mayores a 350 gr/hl de alcohol anhidro indican destilados de baja calidad. Los más representativos son el alcohol amílico activo (2-metil-1-butanol) y el alcohol isoamílico (3-metil-1-butanol) que se suelen describir con aromas solventes y a quita esmalte. Por otra parte, los alcoholes superiores son importantes para el carácter de los destilados ya que actúan como precursores de una importante clase de compuestos deseables, los ésteres. Las levaduras producen los alcoholes superiores en su metabolismo por la vía de Ehrlich, por transaminación de los aminoácidos. En fácil, le quitan el nitrógeno a los aminoácidos para nutrirse y queda como residuo el alcohol fusel. PD: más info en www.capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

El panel prefiere el whisky hecho con yogurt

Un estudio realizado en Atenas, Grecia encontró que el whisky destilado a partir de un mosto fermentado con una proporción de yogurt fue el preferido entre los miembros del panel sensorial. El 61,8% de los evaluadores eligió el whisky fermentado con yogurt respecto a otros dos whiskys elaborados de manera similar pero sin yogurt. El objetivo del trabajo fue balancear el perfil de esteres apuntando a un incremento en los derivados del ácido butanoico, lo que contribuiría, según los autores, al carácter floral y afrutado del producto final. Para ello utilizaron bacterias lácticas a partir de yogurt griego, co-inoculado junto con las levaduras de destilería. Los fermentos obtenidos fueron destilados dos veces y la fracción corazón fue añejada por un período de dos años en 6 gr/litro de chips de roble. En la imagen del post (extraída del paper original) puede verse la mayor proporción de ácido butanoico y su éster de etilo en las muestras tratadas con yogurt. El ácido butanoico en altas concentraciones da lugar a descriptores aromáticos no deseados, sin embargo en pequeñas cantidades podrían contribuir positivamente a partir de sus reacciones de formación de esteres. Referencia: Evangelia A. Tsapou, y colaboradores, Addition of yogurt to wort for the production of spirits: Evaluation of the spirit aroma over a two-year period, 2020. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Reemplazo de Turba con Desechos de Granos de Café

Si bien la industria del whisky no utiliza tanta turba como lo hacen otros sectores, se está trabajando en favor de una conciencia en el uso responsable de la misma. Esto es debido a que la turba funciona como un hábitat natural para ciertas plantas y animales que sólo viven allí, y juega además un rol importante en otras cuestiones ambientales como la prevención de inundaciones o la filtración de agua. La turba tiene un papel predominante en los perfiles sensoriales de algunos whiskys ahumados ya que muchos de sus compuestos de descomposición térmica son transferidos a los cereales durante los procesos de secado y malteado. Algunos de ellos, y con particular interés son los compuestos fenólicos, tales como el guaiacol, cresol, fenol y derivados. Se ha investigado que los descartes de los granos de café contienen muchos de estos compuestos. Por lo tanto, podría actuar como potencial sustituto de la turba. Un trabajo reciente de investigación realizado en Edimburgo llevó adelante un estudio comparativo de whiskys elaborados con turba y con granos de café agotados. Y el resultado fue muy prometedor según comparten los autores. Si bien los perfiles de los whiskys obtenidos no son exactamente iguales (ver imagen del post), los paneles sensoriales de expertos no han detectado grandes diferencias. Excepto en el perfil “burnt” o quemado del whisky que aparentemente se encuentra un poco elevado en la muestra elaborada con granos de café. Este efecto podría reducirse si se hicieran mezclas en diferentes proporciones de café y turba por ejemplo. Los análisis fisicoquímicos (con resonancia magnética y otros métodos cromatográficos) que realizaron sobre las muestras detectan la presencia de más de tres mil compuestos de aroma, y más de dos mil son comunes entre ellas, lo que demuestra un grado de similitud química alto. Los autores, a través de sus resultados, sugieren que los descartes de café son una alternativa prometedora para la producción de whiskys ahumados. ¿Interesante no?, ¿qué opinan? Referencia: Kacper P. Krakowiak, An assessment of spent coffee grounds as a replacement for peat in the production of whisky: chemical and sensory analysis of new make spirits, 2024. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Aporte comparativo de barricas reutilizadas

El aporte de la barrica de madera en el perfil de los destilados añejados es generalmente de alto impacto. Un gran porcentaje de los perfiles sensoriales de los destilados es responsabilidad del aporte de la madera. Compuestos derivados de la celulosa y hemicelulosa, compuestos fenólicos derivados de la lignina, microoxigenación, eliminación de volátiles, concentración de congéneres, etc. Un trabajo de Tesis realizado en Edimburgo por Yuichiro Katsuki, denominado “Analysis and Origin of characteristic aroma of whisky matured in ex-red wine casks”, 2021, analizó entre muchas otras cosas el aporte diferencial de barricas de primer uso comparado con barricas de segundo y tercer uso. Los resultados luego de comparar whiskys de cinco años de añejamiento se muestran en la imagen del post. Claramente los usos sucesivos de la barrica ofrecen menores concentraciones de los compuestos derivados de la madera en el producto final. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

¿Podemos reutilizar levaduras en la destilería?

…Podemos Sin embargo, no es una práctica muy popular por varios motivos. En primer lugar, los mostos para whisky u otros destilados no se someten a hervor (como lo hace la cerveza), y como consecuencia la carga microbiana exógena (bacterias, levaduras salvajes) termina siendo significativamente alta de entrada. Por ende, si optamos por reutilizar la levadura tendremos mayor probabilidad de contaminación negativa en el próximo lote. Aunque como toda probabilidad, tendrás una chance que todo salga bien también. Doy fe de ello, ya que lo he probado, algunas veces salió bien, otras no tanto. Otro aspecto tiene que ver con el estrés al que se somete Saccharomices Cerevisiae al fermentar mostos para destilados. Por un lado, altas concentraciones de azúcares en los mostos, y al no ser osmotolerante, sufre un inevitable estrés osmótico. Por otra parte, los pHs bajos y la alta graduación alcohólica desencadenan otras reacciones de estrés en la propia levadura que las vuelven más frágiles. En la jerga cotidiana decimos que a estas levaduras las mandamos a la guerra. Este contexto adverso genera un ambiente negativo para la salubridad y vitalidad de las levaduras, lo que hace que en definitiva las destilerías opten por utilizar levadura nueva y fresca cada lote. Referencias: Martina Daute, Exploiting yeast diversity in whisky fermentations for biocatalysis of desirable flavour compounds, Tesis phD, 2021. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Bacterias Lácticas (LAB) en la Producción de Whisky (mini review)

Como se menciona en la publicación de Van Beek y Priest (2000), a diferencia de lo que ocurre en las cervecerías, durante la producción de whisky, el mosto no se somete a hervor. De esta manera, la actividad de las enzimas solubles de la malta se conserva durante la fermentación para maximizar la producción de alcohol. En consecuencia, las bacterias que provienen de la malta y que pueden sobrevivir al proceso de maceración (62 a 64 °C durante unos 60 minutos), formarán parte activa de la etapa de fermentación posterior. Entre las bacterias predominantes, las ácido lácticas (LAB) son las que se encuentran en mayor proporción (Whisky Science, 2012) debido a su tolerancia al calor y su capacidad de metabolizar y multiplicarse en las condiciones anaeróbicas y de bajo pH propias de una fermentación para producción de whisky. También se menciona en el mismo artículo que la presencia de estas bacterias puede afectar la fermentación y consecuentemente el perfil sensorial del whisky de diversas maneras. Si ingresan a la etapa de fermentación en grandes cantidades, compiten por los nutrientes con las propias levaduras, lo que reduce eventualmente su crecimiento y la producción de etanol. Además, los metabolitos producidos por estas bacterias (principalmente el ácido láctico) pueden limitar la productividad fermentativa de las células de levadura. Sin embargo, en una destilería que garantiza buenas prácticas de manufactura, las bacterias ácido lácticas solo proliferan durante las últimas etapas de la fermentación, cuando la levadura ha agotado los nutrientes disponibles y se encuentra en fase estacionaria. Se cree que esta "fermentación láctica tardía" contribuye positivamente al sabor del whisky al aportar una nota más afrutada y esterosa. El crecimiento de las bacterias lácticas (LAB) depende en gran medida de la limpieza de la destilería. La mayor parte de las LAB provenientes de las materias primas muere durante los procesos de malteado y maceración, y su principal fuente se origina en las tuberías, los enfriadores y los fermentadores. Esto varía entre las destilerías, ya que muchas de ellas utilizan fermentadores de madera de alerce o pino, como Edradour, Glenlivet, Glengoyne, Cardhu, Dalwhinnie, Blair Athol, Oban, Caol Ila, entre otras. Otras en cambio utilizan fermentadores de acero inoxidable como Glenfarclas, Tomatin, Macallan, Glenmorangie, Laphroaig y Speyside (Udo 2006). Los fermentadores de acero son más fáciles de limpiar y seguramente contengan menores concentraciones de bacterias que su contraparte de madera. Por otra parte, los tiempos de fermentación prolongados aumentan el crecimiento de LAB, especialmente después de 48 horas. Algunas destilerías utilizan tiempos de fermentación menores a 50 horas totales, como Glenmorangie, Glen Grant, Arran, Dalmore y otras utilizan tiempos mayores como Cardhu, Balvenie, Kilchoman. Y por otro lado algunas destilerías utilizan tiempos de fermentación variables, por ejemplo, más cortos entre semana y más largos los fines de semana, lo que tiende a producir perfiles de mostos ligeramente diferentes. Ejemplos de estas son Blair Athol, Talisker, Lagavulin y Oban. Referencias: https://whiskyscience.blogspot.com/2012/02/lactic-acid-bacteria.html Sylvie Van Beek y Fergus Priest, Decarboxylation of Substituted Cinnamic Acids by Lactic Acid Bacteria Isolated during Malt Whisky Fermentation, APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 2000. Udo M. The Scottish Whisky Distilleries. Black & White 2006. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Agua en Destilados (mini review)

El agua en los destilados se utiliza con varios propósitos, entre ellos el proceso de maceración, la producción de mostos, la reducción de graduación alcohólica para entrar en barrica o para embotellar. Y también como agua de servicio, tanto como fuente de calor o como agua de enfriamiento. El agua de proceso utilizada en destilerías podría contener compuestos orgánicos e inorgánicos muy variados. Los compuestos orgánicos ingresan a los sistemas acuáticos como carbón orgánico disuelto (DOC) a partir del contacto con los suelos o de la degradación de materia particulada proveniente de la microflora y de la vegetación del ambiente. Dependiendo del origen del agua, ésta podría contener compuestos derivados de plantas que provienen de sus componentes como la lignina, los carbohidratos, las proteínas etc. Por su parte, los minerales son lixiviados a partir de capas rocosas. Muchos de ellos tienen una influencia directa sobre el comportamiento de las levaduras en fermentación (ejemplo, magnesio) y sobre los procesos en general de producción de destilados. El calcio es requerido durante la maceración para lograr la correcta estabilización de la enzima alfa-amilasa, responsable de la degradación de almidón en azúcares fermentables. Wilson (2008) observó, en whiskys escoceses, que la presencia de compuestos derivados de la turba presentes en el agua de maceración causan incrementos en los niveles de ésteres y alcoholes superiores producidos por las levaduras, mientras que la presencia de ciertos iones metálicos inhiben en parte la actividad de las mismas. Encontró además que aguas suplementadas con compuestos derivados de la turba daban lugar a whiskys de carácter más complejo. En general se requiere de agua de buena calidad, sin embargo entre destilerías hay grandes variaciones en las composiciones de las aguas de proceso, principalmente en términos de composición orgánica e inorgánica. Asimismo la actividad bacteriana, particularmente de bacterias ácido lácticas, también contribuye en la calidad organoléptica del producto final (Akira Wanikawa, 2000). Para procesos de extracción, por ejemplo en la elaboración de GIN, el uso de agua con bajo contenido mineral favorece la difusión de los principios activos de interés desde la matriz vegetal hacia la mezcla alcohol – agua. Los trabajos publicados por Yong-Quan Xu (2016) y Jakub Wyrostek (2021) muestran claramente dicho efecto en distintas materias primas vegetales. Con relación al agua utilizada para ajustar el nivel de alcohol (down proofing), se suele usar la misma que se emplea para el macerado, sin embargo al ser una pequeña cantidad el impacto sobre la percepción sensorial suele ser mínimo, tal como muestra el trabajo publicado por Z. Wang (2024). Pero si se utilizara agua con alto contenido mineral durante esta etapa del proceso, ello podría dar lugar a precipitados y turbidez no deseada en el producto final. Referencias: Craig Wilson, The Role of Water Composition on Malt Spirit Quality 2004. Akira Wanikawa y colaboradores, Conversion of Unsaturated Fatty Acids to Precursors of γ-Lactones by Lactic Acid Bacteria during the Production of Malt Whisky, 2000. Zhuzhu Wang. Effect of water type and proofing method on the perceived taste/mouthfeel properties of distilled spirits, USA 2024. Yong-Quan Xu, y colaboradores, Effect of the type of brewing water on the chemical composition, sensory quality and antioxidant capacity of Chinese teas, Food Chemistry, 2016. Jakub Wyrostek y colaboradores, The Effect of Water Mineralization on the Extraction of Active Compounds from Selected Herbs and on the Antioxidant Properties of the Obtained Brews, Foods 2021. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Desechando a la Regla de Tres (la detesto…)

La famosa Regla de Tres, tan usada en infinidad de contextos (incluso la he usado mucho para explicar conceptos en varios de mis libros), de a poco la tenemos que ir reemplazando. Mi sugerencia es que puedas entrenarte en el uso de fracciones en su lugar. Mucho más práctico, rápido y ágil. A modo de ejemplo, consideremos el caso en el que tenemos que ajustar nuestra agua para macerar malta en la elaboración de cerveza o whisky. Es sabido que la alfa amilasa, enzima encargada de degradar los almidones durante la maceración, necesita entre 50 y 100 ppm de Calcio para actuar de manera estable. Si el agua qua vayamos a utilizar contiene una concentración menor de Calcio, luego deberíamos añadir el mineral a través de alguna de sus sales, como por ejemplo el Cloruro de Calcio. A la hora de calcular la cantidad de sal que debemos añadir es necesario conocer el volumen de agua a utilizar, su concentración actual de calcio, y el porcentaje de calcio que contiene la propia sal. En la imagen del post se muestra una forma de realizar el cálculo utilizando una fracción (sin regla de tres). PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Efecto Crabtree en levaduras (Cerveza/Whisky)

una maravilla metabólica bajo estudio científico (Autor: Sebastián Oddone) El efecto Crabtree en Saccharomyces cerevisiae se refiere al fenómeno donde la levadura reprime la respiración y en su lugar produce etanol en condiciones aeróbicas con altas concentraciones de glucosa. Para generar energía, la levadura puede utilizar tanto las vías respiratorias, que consumen oxígeno, como las fermentativas, que producen etanol. La vía respiratoria genera 10 veces más ATP por molécula de glucosa y tiene una producción de biomasa cinco veces mayor. Por lo tanto, resulta contradictorio que la levadura utilice la vía fermentativa incluso en presencia de oxígeno y altas concentraciones de azúcar (es decir, el efecto Crabtree), cuando crece rápidamente. La motivación biológica de base para este tema aún se debate y no se predice mediante modelos metabólicos simples. Sin embargo, se ha planteado la hipótesis de que la fermentación tiene una mayor eficiencia catalítica que la respiración, es decir, que se produce más energía por masa de enzima. Otra hipótesis es que, en un contexto de alta concentración de azúcar (mucho alimento), a pesar de contar con oxígeno, la levadura fermenta y produce etanol por una cuestión de competencia, debido a que el etanol tiene efectos tóxicos y afecta la proliferación de otros grupos de microorganismos que podrían interferir con el propio desarrollo de las levaduras, interesante la evolución, no?. Pero entonces, por qué motivo es necesario en algunas ocasiones oxigenar los mostos al inicio de la fermentación, si de todas formas la levadura fermenta?, la respuesta vendrá en un post siguiente, y tiene que ver con la formación de esteroles para garantizar un buen desarrollo de las fermentaciones. Referencia: Douwe Molenaar y colaboradores, Shifts in growth strategies reflect tradeoffs in cellular economics, Molecular Systems Biology 5; Article number 323; 2009. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Esteres de Acetato vs Esteres de Etilo (Cerveza/Whisky)

Dentro del mundo aromático de estas bebidas, los esteres juegan un rol muy importante. Estos imparten aromas de tipo afrutado y floral en las bebidas, muchas veces muy buscados. Dentro de los éteres hay dos grandes grupos, los esteres de acetato y los esteres de etilo. Ambos se forman por reacción de alcoholes con ácidos. Los esteres de acetato, se forman por reacción de Acetil-CoA y etanol u otros alcoholes superiores, en ausencia de oxígeno. Dentro de ellos, el acetato de etilo es el más abundante ya que se forma por combinación de etanol y ácido acético (moléculas muy presentes en las bebidas alcohólicas). Además, los esteres de acetato son moléculas pequeñas que pueden atravesar la membrana de las levaduras y exponerse al medio, con lo cual generan un impacto aromático significativo en las bebidas. Los esteres de etilo, en cambio, son moléculas más pesadas formadas por ácidos grasos de cadena larga y etanol. Por ser más pesados les cuesta más ser excretados al medio, y terminan en menor porcentaje en las bebidas. Los esteres se generan desde tres orígenes: 1) esterificación enzimática durante la fermentación, 2) esterificación química durante el añejamiento, 3) trans-esterificación, reacción por la cual un éster se puede convertir en otro éster. Ahora bien, los científicos se han preguntado, por qué razón las levaduras han desarrollado la capacidad de generar ésteres en su metabolismo. Y las razones son varias, pero hay dos muy interesantes. La primera es que en general los ésteres son menos tóxicos que sus alcoholes y sus ácidos precursores, de manera que la formación de ésteres podría funcionar como un mecanismo detoxificante. Segundo, gracias a sus aromas afrutados, los ésteres serían atractores de insectos, y de esta manera pegados a las patitas de los insectos viajarían de un lado al otro, consiguiendo lo que en definitiva están buscando, conquistar el mundo. Referencia: Thomas J. Kelly y colaboradores, Sources of Volatile Aromatic Congeners in Whiskey, 2023. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Tratamiento UV del agua desmineralizada

Tratamiento UV del agua desmineralizada (Para los aficionados al cálculo matemático) Visité hace poco una destilería muy importante. En la misma contaban con un tanque de 10.000 litros de agua desmineralizada para utilizar en el ajuste de alcohol del GIN y el Vodka. Por tratarse de agua desmineralizada y sin cloro, la destilería optó por mantener el agua circulando a través de un sistema de esterilización UV en línea. La cuestión es ¿cuánto tiempo demorará en pasar la totalidad del tanque por el sistema UV? Si el agua pasara por UV y se trasvasara a otro tanque, la cuenta sería muy sencilla. 10.000 litros a un caudal de 125 litros/minuto, nos demandaría 80 minutos. Sin embargo, como el agua vuelve al mismo tanque, debemos considerar el factor de mezcla, y el sistema dinámico es algo más complejo. En la foto del post va la solución. Observar que el tiempo se incrementa a casi 400 minutos (considerando que un 99% del contenido del tanque pasa al menos una vez por el UV). PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Efectos de la Temperatura y la Humedad en la Maduración del Whisky

La temperatura y la humedad son dos de las variables más influyentes en los cambios que ocurren durante la maduración del whisky. La temperatura gobierna la cinética de la maduración. Tal como menciona el libro Tannin and Time: A Technical Guide for Barrel Maturation de Ian Verno (2025), condiciones cálidas de almacenamiento aceleran la difusión del alcohol y el agua en la madera, incrementando la velocidad de degradación de lignina y hemocelulosa y promoviendo el desarrollo temprano de esteres, aldehídos y taninos. Adicionalmente, ambientes a altas temperaturas (más de 30°C) provocan rápidos añejamientos, pero también promueven altos niveles de evaporación y pueden causar sobre-extracción y desarrollo de flavors desbalanceados (pasados de carácter madera). Por su parte, la humedad ambiente influye en la composición de la evaporación en el madurado. En ambientes de alta humedad prevalece la pérdida de etanol, mientras que en ambientes de humedad media-baja se favorece la pérdida de agua por sobre el etanol. Esto fue demostrado en una publicación de 1943 de los autores Liebmann y Rosenblatt, Changes in Whisky while Maturing. La imagen del post fue extraída del paper original citado. Una humedad relativa de entre 65 y 85% normalmente se busca para sostener niveles de evaporación balanceados. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

El Rol del Ácido Fítico y el pH en los mostos de cerveza y whisky

El Rol del Ácido Fítico y el pH en los mostos de cerveza y whisky (Autor: Sebastián Oddone, inspirado en la curiosidad de Sofi Pietta) Los fosfatos en la malta se encuentran mayoritariamente en forma de ácido fítico (ftato, phytin), y juegan un rol fundamental en el control del pH durante los macerados de malta. Básicamente lo que sucede es que los iones Calcio y Magnesio presentes en el mosto interaccionan con los grupos fosfato que se han hidrolizado y liberado. Esta interacción provoca una precipitación de compuestos tipo hidroxil apatita que a su vez liberan protones. Los protones liberados por esta reacción son absorbidos por el Bicarbonato presente en el mosto (alcalinidad del agua) causando una neutralización de alcalinidad y un descenso consecuente del pH. Si el agua aportara un contenido de bicarbonato (en equivalentes) mayor a los propios del calcio y magnesio, luego permanecerá en el mosto alcalinidad sin neutralizar. A esto se lo denomina “Alcalinidad Residual”. De esta manera, el pH final de un macerado dependerá, entre otras variables, de las concentraciones de calcio, magnesio y bicarbonato presentes. Adicionalmente el tipo y marca de las maltas empleadas (receta), el grado de molienda, la relación de empaste también ejercerán su influencia. Referencia: A. J. deLange, Alkalinity, Hardness, Residual Alkalinity and Malt Phosphate: Factors in the Establishment of Mash pH, 2004. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

¿Qué hacer con la fase “oleosa” que normalmente sobrenada el primer destilado?

El resultado del primer destilado (low wines en la jerga del whisky, stripping run o simplemente destilado ordinario) normalmente presenta una separación de fases y un sobrenadante oleoso en su superficie. Este sobrenadante está compuesto entre otros por esteres de ácidos grasos de alto peso molecular y ácidos carboxílicos saturados de cadena larga. Dichos compuestos podrían brindar aromas tipo colas en el destilado. Como estos compuestos son solubles en alcohol, es importante asegurar que la primera destilación finalice con una graduación alcohólica menor al 30%. De esta manera las fases se separarán y luego se simplifica el hecho de no incorporarlas en la segunda destilación. Si en cambio la graduación alcohólica es mayor al 30°Abv estos compuestos se solubilizarán en la solución y pasarán al próximo destilado causando resultados desfavorables sobre los perfiles organolépticos. En algunas situaciones la primera destilación se define cortar en graduaciones alcohólicas altas. Si este fuera el caso la recomendación es añadir agua tal que descienda por debajo de 30°Abv y pueda formarse la separación de fases (hidroseparación). Finalmente cabe mencionar que algunos maestros destiladores optan por reutilizar esa fase oleosa porque obtienen buenos resultados. En definitiva es una decisión de cada destilería. Sería interesante escuchar comentarios al respecto. Referencia: Inge Russell and Graham Stewart, Whisky: Technology, Production and Marketing, 2003. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Congéneres en los Destilados

Además del alcohol etílico y el agua en un destilado hay un sinnúmero de otros compuestos derivados tanto de las materias primas, como de la propia fermentación y del madurado. A estos compuestos se los denomina en general como “congéneres”, y consisten básicamente en ácidos orgánicos, ésteres, alcoholes pesados, entre otros. Muchos de estos congéneres son deseados en el destilado, otros no tanto. De esta manera, los procesos de fermentación, destilación y madurado pueden ser controlados para lograr el mejor balance entre los congéneres buscados y los no deseados. Tarea ardua del Maestro Destilador. La figura compartida en el post (extraída del trabajo mencionado abajo) muestra las diferencias entre las concentraciones de congéneres para distintos destilados. Puede observarse claramente que los espirituosos que menos congéneres presentan son como era de esperarse el GIN y el Vodka. En el otro extremo se encuentran los Brandys de frutas con altísimas proporciones de congéneres, y en el medio los Whiskys (incluso los Bourbon contienen mayor proporción en promedio que los Escoceses). Referencia: Kris Arvid Berglund, Artisan Distilling, 2004. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Cálculo de Dureza del Agua

Si conoces la concentración de Calcio y Magnesio en tu agua (en ppm), luego podes calcular la dureza total de dicha agua. Lo que tenes que hacer es lo siguiente: En primer lugar conocer los equivalentes de Calcio y Magnesio. En este caso los equivalentes se calculan en función de la valencia de los cationes (2+). Por lo tanto, el Calcio y el Magnesio aportan 2 equivalentes (se entiende como cantidad de electrones que pueden aceptar). Una vez que conocemos lo equivalentes de ambos, dividimos el peso atómico por esos equivalentes. El Calcio tiene un peso atómico de 40 gr/mol (de la tabla periódica) y el Magnesio tiene un peso atómico de 24,2 gr/mol. De manera que el peso atómico dividido el número de equivalentes da como resultado para el Calcio 40/2 = 20 y para el Magnesio 24,2/2 = 12,1. Como la dureza se expresa en CaCO3 (Carbonato de Calcio) y éste tiene un peso equivalente de 50 (masa molar / número de equivalentes, en este caso 100 / 2), entonces la cuenta es: Dureza total = 50 x ([Ca2+]/20 + [Mg2+]/12.1) Ejemplo: si mi agua tiene 20 ppm de Calcio y 7 ppm de Magnesio , entonces la Dureza total será: 50 x (20/20 + 7/12.1) = 79 PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Perfiles de Agua en la Producción de Whisky

Podemos descubrir que tipo y marca de malta usan, podemos averiguar que cepa de levadura inoculan y los proveedores de ambas materias primas (y de hecho lo hicimos…). Pero no podemos copiar su clima ni su agua, por más ajustes y adaptaciones que podamos hacer, nunca será igual. Serán dos de los motivos que hacen que sea difícil igualar a los whiskys escoceses. Dejemos el clima de lado y metámonos en el mundo del agua. Una Tesis muy interesante publicada por Craig Wilson en la Universidad de Hariot-Watt, Edimburgo nos brinda algunas pistas. En la misma estudiaron la composición del agua de proceso de varias destilerías de Escocia y compartieron múltiples resultados y conclusiones. Uno de ellos es el perfil de minerales del agua de estas destilerías (ver imagen del post extraída de la Tesis original). Claramente puede observarse que en general se trata de aguas de baja carga mineral, aunque con algunas diferencias entre las destilerías. A los interesados en estos temas, les recomiendo leer la Tesis completa porque van a extraer mucha info interesante. Pero a la hora de producir mi planteo es el siguiente: vamos a intentar imitar el agua (y el clima) de Escocia para obtener whiskys parecidos a ellos?, no sería mejor producir los mejores whiskys que podamos lograr con nuestro clima y nuestra composición de agua? ¿Qué opinan al respecto? Referencia: Craig Wilson, The Role of Water Composition on Malt Spirit Quality, 2008. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Cabezas vs Colas (¿clarito no?)

Los congéneres de cabeza y los de cola difieren en función del tipo de mezcla a destilar, eso está claro. Sin embargo también difieren de acuerdo a la graduación alcohólica del medio que los contiene. Normalmente se dice que el metanol se destila al principio, y que alcoholes más pesados como el propanol o el butanol se destilan tarde. Esto parece razonable, ya que el peso molecular del metanol en menor al del etanol, mientras que tanto el propanol como el butanol tienen pesos moleculares mayores. Ahora bien, el peso molecular (es decir, cuan pesados son) no es la única variable que influye en la volatilidad. Otra variable tiene que ver con la afinidad de cada compuesto respecto del agua. Resulta que en estos alcoholes alifáticos se da justamente la tendencia opuesta. Este curioso efecto genera cambios en las composiciones de cabezas y colas de acuerdo a las condiciones de los procesos de destilación. Por ejemplo si se lleva a cabo una única destilación estos compuestos estarán afectados por mayores proporciones de agua, mientras que si se realizan dos o tres destilaciones, comienza a preponderar la graduación alcohólica por sobre el agua, invirtiendo el comportamiento. Esto se ve “clarito” en la figura del post, extraída de la cita de abajo. Teniendo en cuenta este tipo de efectos uno comienza a comprender las diferencias entre destilados y una muy clara es la diferencia entre los piscos peruanos (con una destilación) vs los piscos chilenos (con dos destilaciones). Referencia: James Guymon, Chemical Aspects of Distilling Wines into Brandy, 1974. PD: si requieren mayor información pueden contactarme en cursos@capacitacioneselmolino.com

Sebastián Oddone

Muchas veces la realidad es totalmente opuesta a lo que creemos